相続によって取得した不動産が「遠方で活用しづらい」「管理するのが負担だ」という理由で土地を手放したいとお考えの方もいらっしゃいます。不要な土地を手放す方法として新たに創設された制度が「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、相続登記の義務化より先の2023年4月27日に開始されました。

このページでは相続土地国庫帰属制度についてご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地を取得した人が一定の要件を満たした場合、その土地を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。

相続や遺贈により土地を取得した相続人であればこの制度を利用することができます。また、複数の相続人で相続した共有地の申請も可能ですが、取得者を含む共有者全員での申請が必要となります。

相続土地国庫帰属制度の利用の流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、法務局に対して制度の利用申請を行います。その後、担当者による書面審査と実地調査が行われます。

申請を行う際、審査手数料として土地一筆当たり14,000円を納付する必要があります。申請後、審査で不承認となった場合や申請を取り下げた場合、審査手数料は返還されません。したがって、相続土地国庫帰属制度の利用をお考えの場合には、各法務局で実施されている事前相談などで承認される可能性を確認しておくことをおすすめいたします。

承認申請・審査手数料の納付

要件審査(書面調査・実地調査)

承認(承認の通知および負担金納付の通知が届く)

負担金の納付(通知から30日以内)

国庫帰属

国庫帰属には負担金が必要

審査により申請した土地を国庫に帰属させることが可能と判断された場合には、10年分の土地管理費相当の目安で計算される負担金を納付しなければなりません。

負担金納付の通知が届いてから30日以内の納付が必要となりますが、期限内の納付をしないと、国庫帰属承認の効力がなくなり、申請を最初からやり直すことになってしまいます。

負担金の納付額の決定は、土地区分および地積に応じて標準的な費用が考慮され、宅地の場合は以下のように算出されます。

原則

面積に関係なく20万円

例外

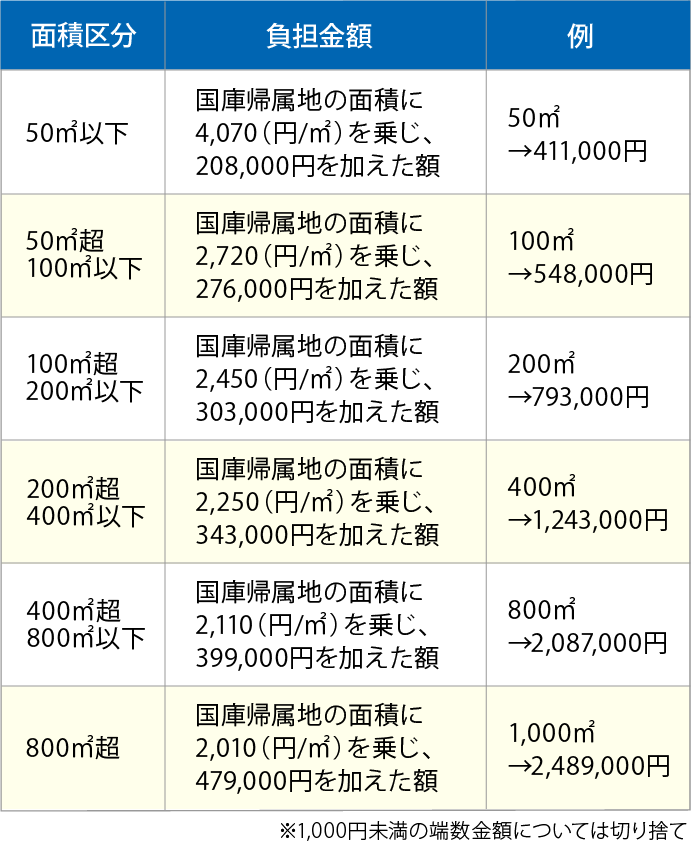

都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域の宅地では、負担金は面積区分に応じて算出されます。算出方法は下図をご参照ください。

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、前述した審査料や負担金の納付のほかに費用が発生することもあります。例をあげると、土地の境界等が不明な場合、境界確定が必要となります。境界の確定には土地家屋調査士への依頼が必要になってくるためその費用が発生することとなります。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、地域密着型の丁寧なサポートをモットーに、御坊・田辺エリアの不動産会社や司法書士・土地家屋調査士とも連携し、相続登記の手続きから相続不動産の活用、相続土地国庫帰属制度の申請までトータルでサポートいたします。まずはお気軽に御坊・田辺相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。