認知症や障害など、さまざまな理由により判断能力が低下してしまった時の備えとして、任意後見という制度があります。任意後見は、将来的にご自身で判断することに不安を感じるようになった時に、あらかじめ自ら選んだ人(任意後見人)に、財産管理などをご本人に代わって対応してもらうための契約です。

当ページでは、任意後見制度についてご説明いたします。

任意後見はどんな仕組み?

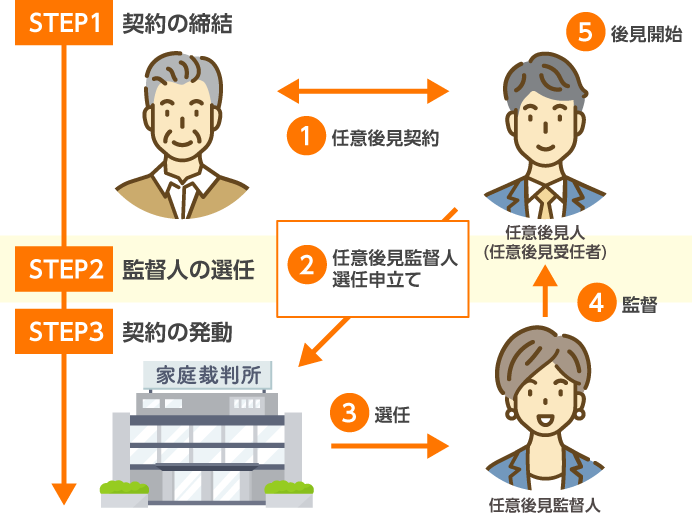

任意後見は、任意後見契約を結べばすぐに開始されるものではありません。

委任者の判断能力が低下し、契約などをおひとりで決めることに不安があるときや、財産の管理が難しくなったときに、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見が開始されます。

任意後見はご本人の判断能力が十分あるうちに結ぶ契約

任意後見は、ご本人(委任者)がお元気で判断能力が十分あるうちに契約を結ぶ必要があります。任意後見ではご本人自ら後見人を指定しますので、任意後見契約の内容を理解し、ご自身で判断できる認知能力を持っていなければ契約ができないのです。それゆえ、お元気なうちに、信頼のおける方を後見人として指定して契約することが大切です。

なお、本人の判断能力が低下した後に後見人を選任する「法定後見(成年後見)制度」もありますが、こちらは任意後見とは異なり、ご自身で後見人を選ぶことができません。家庭裁判所の判断で後見人が選任されるため、親族以外の第三者が後見人となるケースもあります。

任意後見契約で定める内容

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶ必要があります。任意後見契約で定めるのは以下のような内容です。

- 後見人を誰に指定するのか(任意後見人の受任者の指定)

- 委任する業務内容(代理権の設定)

- 任意後見人への報酬 など

任意後見人の役割は、財産管理と身上監護の大きく2つに分けられます。

財産管理は、各種支払いの代行や、預貯金の管理など、財産の管理や維持に関する業務です。

身上監護は、療養看護に関する契約の締結や、入院時など手続きのサポートなど、ご本人の生活を維持するためのものです。

任意後見人の受任者については、ご親族のほかにも、専門家や法人など、第三者を指定することもできます。ただし、未成年者や破産者、訴訟をした人など、一定の者は後見人になることができません。

任意後見監督人の役目

先程もお伝えしたように、任意後見が開始されるのは、ご本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に対して「任意後見監督人の選任の申立て」を行い、「任意後見監督人」が選任されてからとなります。任意後見監督人選任の申し立てができるのは、ご本人またはその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見監督人は、任意後見人が正しく仕事を行っているか監督する存在です。任意後見人がしっかりと役目を果たしていない場合には、家庭裁判所に対して任意後見人の解任請求を行うことができます。

また、任意後見監督人も家庭裁判所から監督を受けることになります。任意後見監督人は、任意後見人が適切に仕事を行っているかどうかを、家庭裁判所に報告する必要があります。その業務内容から、任意後見監督人は法律手続きに精通した専門家(弁護士、司法書士など)が選任されるケースが多いです。

御坊・田辺相続遺言相談センターでは、御坊・田辺の皆様が安心した余生をお過ごしいただけるよう、任意後見契約をはじめさまざまな生前対策のアドバイスをさせていただきます。司法書士など士業の専門家と連携しながら、お一人おひとりのお気持ちに寄り添い、心をこめてサポートさせていただきますので、まずはお気軽に御坊・田辺相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。